di Federica Fabbri

«Il fascino degli antichi libri a stampa può appuntarsi sulla loro bellezza, rarità o stranezza […] Ma, al di là di ciò che hanno da dirci in questi ambiti e al di là del loro contenuto, i libri sono anche degli oggetti materiali, frutto di un complesso processo meccanico. Per questo, se si vuole scrivere la loro storia, dovremo indagarne l’aspetto fisico, così come si fa per ogni altro oggetto che ci giunge dal passato».

Lotte Hellinga (1982)

Oltre a quella della biblioteca Taroni di Bagnacavallo, si conoscono oggi altre nove copie dell’edizione veneziana del 15591; di queste, tre sono presenti in Italia (Ferrara, Firenze, Palermo), tre in Germania (Monaco e Berlino); le restanti tre in Russia (Mosca e San Pietroburgo):

ITALIA:

1. BAGNACAVALLO, Biblioteca comunale ‘Giuseppe Taroni’ (Sec. XVI 1190)

2. FERRARA, Biblioteca comunale Ariostea (E 7.8.12)

3. FIRENZE, Biblioteca Marucelliana (6.E.XII.111)

4. PALERMO, Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace (RARI 643)

GERMANIA:

1. MONACO, Bayerische Staatsbibliothek (Oecon. 1232) – disponibile online:

2. MONACO, Bayerische Staatsbibliothek (Oecon. 1232 a) – disponibile online:

3. BERLINO, Staatsbibliothek-Preußischer Kulturbesitz (Oq 6605/5: R)

RUSSIA:

1. MOSCA, Biblioteca di Stato, già Lenin (Venezia S. t. 1559 8°)

2. SAN PIETROBURGO, Biblioteca nazionale Saltykov-Shchedrin (11.14.2.251/2)

3. SAN PIETROBURGO, Biblioteca nazionale Saltykov-Shchedrin (15.29.3.47)

Tralasciando gli esemplari russi, dei quali non è stato possibile ad oggi recuperare informazioni aggiuntive oltre alla semplice collocazione e alla legatura di quello di Mosca, le uniche copie complete sono quelle di Ferrara, Palermo Berlino e una sola delle due di Monaco (Oecon. 1232); gli esemplari di Bagnacavallo e Firenze mancano di due carte (Q1 e Q4), le stesse per entrambe le copie, mentre la seconda copia della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco è priva dell’ultima carta, bianca.

Quanto alle legature, la sola originale è presumibilmente quella che riveste l’esemplare di Mosca: in pergamena floscia con anime dei capitelli passanti sui piatti e fori in corrispondenza del taglio esterno dei per il passaggio dei lacci di chiusura (perduti).

La legatura della copia di Monaco segnata Oecon. 1232 presenta una legatura rigida in pergamena con iniziali e stemma dell’antico possessore (non identificato) e data di realizzazione in numeri romani (1635) impressi in oro sul piatto anteriore. Presumibilmente coeva a questa legatura, in virtù dell’exlibris sul contropiatto anteriore (cfr. infra), è quella che riveste l’altra copia della biblioteca di Monaco: in pergamena floscia con nervi passanti sui piatti.

Se della cinquecentina di Palermo non è stato ancora possibile acquisire l’informazione relativa alla legatura, tutti gli altri esemplari presentano la classica coperta ottocentesca su assi in cartoncino rivestiti con carta radicata e marmorizzata.

L’aspetto forse più interessante dello studio dei libri antichi a stampa è quello legato all’identificazione delle provenienze, intese non solo come inequivocabili attestazioni della detenzione della copia da parte di uno o più soggetti in passato, in forma di note manoscritte, exlibris, timbri, stemmi impressi sulla legatura, ma – in senso lato – come ogni possibile indizio riferibile a quanti sono entrati in qualche modo entrati in contatto con la copia (possessori, miniatori, legatori, restauratori, bibliotecari).

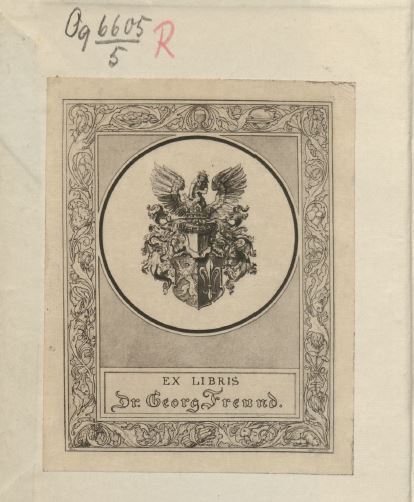

Negli esemplari consultati, o di cui è stato possibile acquisire la digitalizzazione, sono pressoché assenti tracce di lettura; gli unici con chiari riferimenti agli antichi possessori sono quelli di Palermo e Berlino, rispettivamente appartenuti alla biblioteca del locale Collegio dei Gesuiti (nota manoscritta sul frontespizio) e al bibliofilo Georg August Freund (1836-1914; exlibris sul contropiatto anteriore inciso da Hans Meyer); nel primo caso, a seguito della soppressione nel 1778, il collegio fu aperto al pubblico e la biblioteca trasformata in Real Biblioteca, l’attuale biblioteca centrale della Regione Sicilia; nel caso della copia di Berlino, due anni dopo la morte di Freund, l’intera sua collezione di Speisekarten, libri di cucina e volumi sull’economia domestica e sul giardinaggio confluì nella Königliche Bibliothek.

Exlibris di Georg August Freund sul contropiatto anteriore della copia di Berlino.

Nei due esemplari della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco sono presenti sul contropiatto anteriore due exlibris incisi risalenti al 1630 (Oecon. 1232 a) e al 1808 ca. (Oecon. 1232), realizzati da Raphael Sadeler per il principe elettore Massimiliano I di Baviera (1573-1651), che lo fece appore su tutti i volumi della sua Hofbibliothek, e da Alois Senefelder, e rispettivamente riconducibili alla Kurfürstliche Bibliothek e alla Bibliotheca Regia Monacensis.

Nel caso specifico della copia di Bagnacavallo, l’assenza di attestazioni di possesso sulle pagine del libro e l’attuale legatura ottocentesca, sostituita all’originale con il massiccio intervento di restauro conservativo operato nella prima metà del XIX secolo da Giuseppe Taroni (1769-1849), con conseguente perdita di ogni eventuale traccia di possesso presente in quella originale, ci consentono solo di ipotizzare la provenienza della copia bagnacavallese; nell’inventario della biblioteca del locale Collegio dei Gesuiti del 1774, anno della sua soppressione, compare al verso della penultima carta un «Epulario modi di cucinare», corrispondente all’esemplare dell’opera di Giovanni Rosselli, Epulario, il quale tratta del modo di cucinare ogni carne, uccelli, e pesci d'ogni sorte nell’edizione veneziana di Giovanni Antonio Remondini posteriore al 1670, con attuale collocazione Sec. XVII 24788/4; segue, poi, una generica voce «Libercoli n°. 36», non meglio precisati, tra i quali potrebbe ‘nascondersi’ la copia bagnacavallese del Libro novo di Messisbugo.

Nel caso specifico della copia di Bagnacavallo, l’assenza di attestazioni di possesso sulle pagine del libro e l’attuale legatura ottocentesca, sostituita all’originale con il massiccio intervento di restauro conservativo operato nella prima metà del XIX secolo da Giuseppe Taroni (1769-1849), con conseguente perdita di ogni eventuale traccia di possesso presente in quella originale, ci consentono solo di ipotizzare la provenienza della copia bagnacavallese; nell’inventario della biblioteca del locale Collegio dei Gesuiti del 1774, anno della sua soppressione, compare al verso della penultima carta un «Epulario modi di cucinare», corrispondente all’esemplare dell’opera di Giovanni Rosselli, Epulario, il quale tratta del modo di cucinare ogni carne, uccelli, e pesci d'ogni sorte nell’edizione veneziana di Giovanni Antonio Remondini posteriore al 1670, con attuale collocazione Sec. XVII 24788/4; segue, poi, una generica voce «Libercoli n°. 36», non meglio precisati, tra i quali potrebbe ‘nascondersi’ la copia bagnacavallese del Libro novo di Messisbugo.

1Barbara Di Pascale, Banchetti estensi: la spettacolarità del cibo alla corte di Ferrara nel Rinascimento, Imola, La Mandragora, 1995, pp. 43-44.